北方有句话用来形容人连续倒霉的状态:

「喝口凉水都塞牙缝儿,放个屁都砸脚后跟儿」。

用来形容特斯拉当前的状态也许十分合适。

从马斯克承认特斯拉通过车内摄像头来监控用户开始,在 2021 年上海车展女车主「登顶」维权、特斯拉高管失言引发舆论风暴达到顶峰,继而随着 4 月销售数据公布、环比销量暴跌算是阶段性验证了「成果」。

近日又传出其上海工厂扩建暂停、人人猜测这会否代表着准备「出走」中国的信号。

我们认为,舆论风波只是一面,这些背后的信息值得冷静对待。

失灵的刹车与反面典型

就维权女车主的案例来看,特斯拉到底有没有出现刹车失灵?

工程角度来讲,影响制动距离的因素有很多,不仅有制动系统本身的制动力,也有路面附着系数的影响。当然,车辆的初速度也会对制动距离最终结果产生不小的影响。这是之前特斯拉为何一口咬定出事车辆车速过快,导致和前车发生碰撞事故。

人们口中的特斯拉制动失灵,并非制动系统本身的失灵。

从特斯拉公开的数据来看,制动系统包括 ABS 都是在起作用,所以无法判定液压制动系统不起作用。但按照当事人女车主所说,在出事前踩踏制动踏板力过大,如果她所言非虚,很可能是特斯拉的电子真空助力器发生了失效,导致驾驶员没有思想准备,误以为无法踩下制动踏板,没法刹车刹住。

但是像电子真空助力器这样的零部件失效是很难复现的,也许在台架上制动上万次都没有办法复现一次。

这也会是导致双方无法达成最终谅解的关键所在。

没有任何一位消费者需要承担弄清刹车的原理和工作逻辑的义务,抑或是解读数据的正确方法,就像不知道几千公里外的澳大利亚首都到底是悉尼还是堪培拉,对我们的生活没有任何影响一样。

我们只希望在自己神志清醒地踩下刹车时,它能够准确履行自己的职责,车辆能够按照我们的意志减速或停止。

消失的工厂地块+提前还清的贷款=出逃信号?

伴随着「刹车事件」的发酵,最近特斯拉在上海工厂的一系列动作,也被无限放大。

「视网膜效应」告诉我们:当你关注某件事时,选择性注意会帮你把不相关的信息无意识的过滤掉,似乎所有事情都会与你关心的事儿扯上联系。特斯拉也不例外。

当焦点对准特斯拉时,似乎它的任何举动都会与舆论扯上关系:特斯拉放弃上海临港一块工厂用地的购买;暂停上海工厂进一步的扩张计划;特斯拉提前还清了上海超级工厂支出相关的贷款……让不少人产生疑问:难道是因为「刹车事件」,特斯拉要「逃离」中国了?

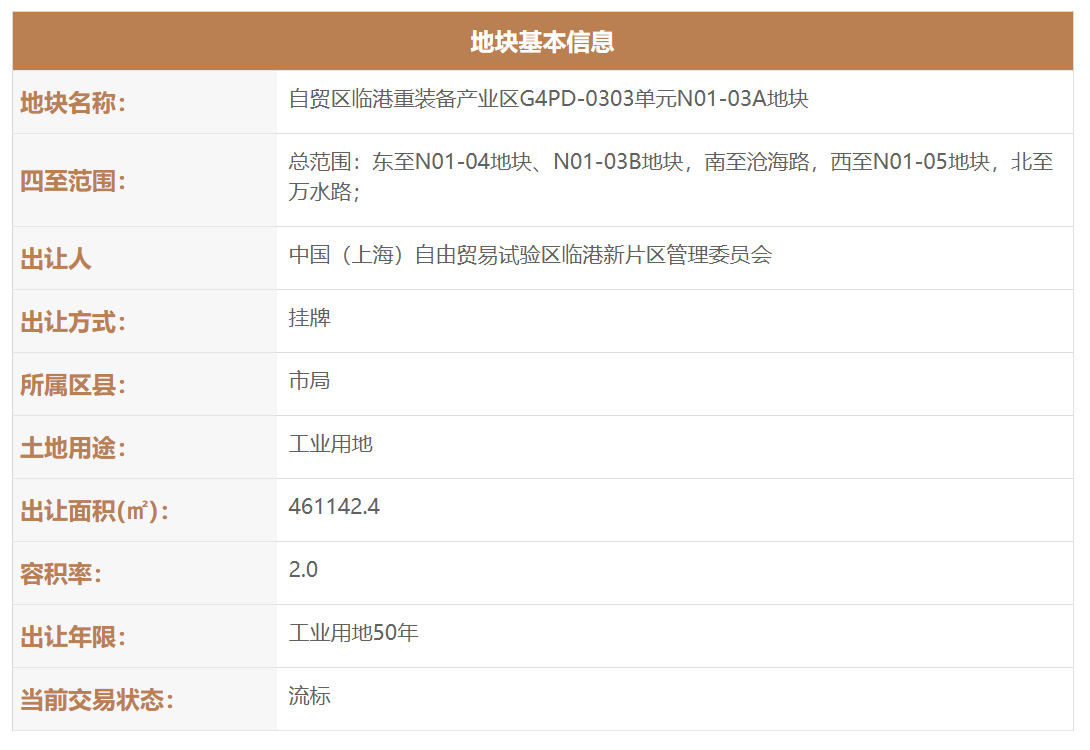

事实上,特斯拉放弃土地拍卖发生在 2021 年 3 月 30 日,也就是说在上海车展事件的前一个月,特斯拉就按下了上海超级工厂扩建的暂停键。

信息来自上海土地市场官网

这有特斯拉自身需求的原因,也有特斯拉官方的说法——「时局」因素。

特斯拉曾在 2020 全年财报中对未来几年的销量进行预测:在 2020 年全年累计交付 499550 辆的基础上,未来年交付量将平均增长 50%。也就是说,按预测,特斯拉 2021 年交付量 75 万辆,2022 年交付量将达到 112.5 万辆。

目前,上海工厂产能目前 45 万辆,占全球产能的 40%,按推算,目前全球产能约为 110 多万。虽然位于欧洲的柏林工厂完工日期一再拖延,最近被传出有可能 2022 年 1 月才能投产。但是依靠目前弗里蒙特工厂和上海工厂的产能,还是可以满足特斯拉今年、明年的销量需求的。

就算品牌形象不受影响,销量按预期增长,未来两三年内的产能可以满足。

这次流拍的地块,虽然与特斯拉上海工厂二期相邻,不过合同中明确写道:该地块在交地后 6 个月内开工,36 个月内投产。未来两三年内柏林工厂和美国奥斯汀工厂还将投产。在这种情况下,特斯拉并不那么着急扩张上海工厂。

除了需求端的满足外,特斯拉原计划将上海工厂打造成品牌全球市场的出口中心,甚至将汽车出口到美国去。但特朗普期间对中国进口商品关税的增收,使得目前中国汽车出口美国后关税高达 25%,这么高的关税,显然不划算。

至于提前还清贷款,特斯拉不是第一次这么做了。2013 年奥巴马执政时期,特斯拉就提前 5 年还清了美国政府用于清洁能源建设的 4.52 亿美元贷款。还款消息公布当天,特斯拉的股价盘中高点 10%,未来几天一路高涨。

我们都知道,特斯拉不仅是一家科技公司,也是一家自带「网红」效应的上市公司。在现金流充足的情况下,提前还清贷款,不仅能摆脱一些贷款伴随的经营契约,也让投资者对公司的运营更有信心。

不过与 8 年前提前还清贷款的效果不同,这次特斯拉提前还清贷款,并没有达到「提振股价」的目的,从 4 月 19 日至今,特斯拉的股价跌幅达 18%。这其中有车展事件的原因,不过更多的是因为从 3 月开始,新能源汽车们遭遇了估值泡沫的「消泡期」。

从表格中我们能看到,此前股价稳定的老牌车企,比如丰田,近期的股价依然比较稳定;而智能汽车红利下股价暴涨的几家企业就没那么稳定了,之前估值过高的风险让它们的股价跌了 10%~20%。

「上下夹击」的压力

除了舆论质疑,关于汽车数据安全的讨论也引起了不少关注。

车内摄像头收集高清的驾驶员面部表情等数据,车外摄像头对路况信息的采集,甚至特斯拉前不久宣布即将对用户公开系统后台数据,都让人们对安全产生疑问:这些数据怎么处理?是否涉密、涉及隐私? 怎么保障数据的安全?

2021 年 5 月 12 日,国家互联网信息办公室会同有关部门起草了《汽车数据安全管理若干规定(征求意见稿)》,并向社会公开征求意见。在这个节骨眼,大家很难不把它与特斯拉的颓势联系到一起。

几年前,面对越发庞大的用户端数据量,苹果开始在国内建立数据中心,将 iPhone 的数据留在国内处理,来提高处理速度和可靠性。

如今随着汽车数字化程度的飙升,车内的数据和信息安全也跟电脑、手机一样,需要行业标准来管理和规范。

作为舆论的焦点,特斯拉承载了我们对汽车数据安全的关注。我们更关心特斯拉是否能在今年二季度建成中国数据中心、能否处理好用户隐私和数据安全问题。

我们更关注未来,当人类在智能化汽车面前变得透明的时候,车企能否妥善处理好用户隐私、数据安全的问题。

舆论风暴与 B 面

即便在目力所及的地方,特斯拉也收获太多关注了:微信群中只要有人发出车祸照片或视频,大家立刻会先围上来看看是不是刚刚的事情、看清楚出事的是不是特斯拉车型,之后便要批判、指摘、唏嘘一番。

无车人士嘲讽有车人士,燃油车主嘲讽新能源车主,或是一起嘲讽特斯拉车主和已经下定的准车主。

自媒体和社交网络的发达,让每个人都成为了信息传递的节点。

这一幕如此熟悉。

每一代华为旗舰机型智能手机发布之时,大家总要对怪异的前摄位置、背面摄像头的排布形状或是屏幕工艺唱衰一番;每一代 iPhone 发布之时,都有为数不少的人高喊着苹果创新能力将尽,乔布斯的棺材板就要压不住了;

但遭逢芯片供给危机之前的华为一度成为全球智能手机出货量第一,长时间稳居前三;苹果公司的营收也没有受到太大影响,今天依然是商业最成功的科技公司之一。

不知道一百多年前,卡尔·本茨和老伙计戴姆勒他们是否也曾遭遇世人的嘲笑与马车夫们的咒骂?

本茨夫人如果知道所谓「女司机」成为了后世用来调侃女性驾驶者车辆事故的指代,还会不会成为驾车从曼海姆开去普福尔茨海姆、无意中成为人类史上第一位司机?

时代仍然需要一群人来推动,甚至是倒逼行业与市场向前。只不过绝大多数人看到的是成功后的无限风光,而不会去关心倒在「路上」的先行者。

恰好有这么一家企业,创始人身怀经济学、物理学双学位却作风纨绔行为乖张、甚至在直播时呼起了「叶子」;企业员工称其管理风格有如「暴君」,甚至会因为下属的穿着风格不喜而暴跳如雷。

这样的企业基因决定了特斯拉的态度,在这个重视体验的时代显得太过叛逆和疯狂。

《史记·项羽本纪》里记载了这样一句话:「富贵不归故乡,如衣绣夜行,谁知之者」。意思是说富贵了还不荣归故里,就像穿着锦衣在夜里行走一样,谁能看得见呢?

说这话的正是项羽,一位桀骜不驯的旧楚国贵族。我们都知道,在那个时代他成功了。后来,他失败了。

如果说 SpaceX 火箭在真正地飞向星辰大海之前的多次爆炸和失利,嘲笑的人们尽可以说是马斯克给全人类放了几颗无伤大雅的「大烟花」,那么承载着消费者身家性命的特斯拉接连出现死伤事故,则无法让人对其视而不见。

而将之视为科技进步必须付出的代价的看法,则更令人发指。

我们需要关键时刻不会掉链子的刹车、安全和体验并重的认真对待、有担当不甩锅的态度。

如果否认这一切,受到伤害的不仅是驾乘者与他们的家庭,还有社会对汽车行业、对自动驾驶、对人工智能、乃至对全世界的技术创新好不容易建立起来的信任。

写在最后

老规矩,我们用一个小故事作为今天话题的结尾。

Mr.Yu 去年这会儿亲身经历了一起消费维权,对象是世界 Top 500 的某科技公司。

期间,Mr.Yu 见识了上来就指责兼容性问题的工程师、电话中花一个多小时来反复确认 S/N 码的高级客服代表、无法兑现承诺的维修站点等等放在今天显得有些令人难以置信的遭遇,最后和电商平台一起推进,完成了这次维权。

那时 Mr.Yu 就想,是否每个人跟品牌打交道,都需要承受这些?

我们能否要求每位消费者都有在国外官方论坛跨语言收集证据的闲工夫?

我们能否期待专业敬业的电商售后工作人员每一次都能站在需要的那一边?

我们能否期待每位消费者都能不带情绪地去面对令人发指的低效率、戾气和甩锅?

我们能否期待每位消费者都有个在世界级能源巨头企业当过销售总经理的前任 leader 于谈笑间传授过谈判技巧?

当然不能。

「顾客是上帝」这句话始于零售巨头创始人口中,发扬光大于消费者权益组织重建行业风气的多年努力。

然而,我们都是人,我们并不希望在背负荆棘、暴晒、枪刺和十字架之后重生。

我们只想心情愉悦地完成符合信任和双方利益的消费行为,尊重彼此的人格尊严,体验受到关注,而不是将生命财产安全的抉择置于众口铄金之中。

特斯拉现在面对的问题,是任何一家探索技术无人区的企业和机构都必须直面的问题:基于影像的医疗 AI 如果误诊,会影响人类医生的最终判断;根据监控录像甄别嫌疑人的安防 AI 如果误判,会直接影响警察的办案效率……

只是到最后,企业到底是担下一切,还是回怼或硬刚来逃避责任,甚至高喊「技术无罪」这种空洞无力的口号,才是让我们发问「你怎么了」的真正原因。