自从智能座舱被赋予了「第三空间」的这个概念开始,将更多的生态搬上车,在车上提供尽可能丰富的生态体验,就成了行业内默认的共同追求。过去几年里,从早期的 CarPlay,到车载应用定制,从小场景到超级桌面,座舱生态在逐渐丰富的同时,侧重点也在发生着变化。用一句话概括的话,座舱生态逐渐从追求数量上的自由,向追求体验上的自由进化。

高频需求打磨体验,低频需求提供选择

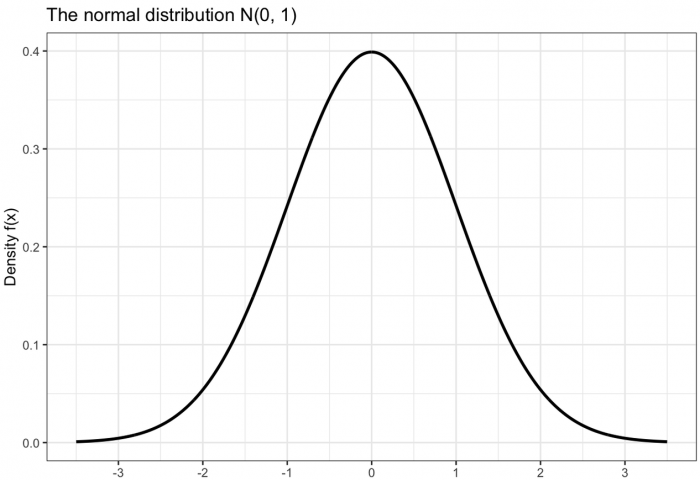

如果把不同用户对于座舱应用的需求做一次全面的大统计,大概能得到类似正态分布的曲线。

曲线中最高的部分依次对应着导航、音乐音频、长短视频等等,它们几乎覆盖了大多数用户 90%甚至 95%以上的需求,是绝对的高频次需求。而处于曲线两侧无限延长的部分,是不同用户的个性化需求,它们就像座舱生态的长尾效应,千人千面,它们可能是大部分人的伪需求,却可能是另一小部分人的刚需。

面对这两类需求,有着不同的趋势。

首先高频次需求依然是座舱生态绝对的重头戏,也是各家 OEM 下功夫的所在。更简洁适配的交互设计、更丰富的生态选择,成了打磨高频应用体验的手段。

2021 年,奔驰在新一代 MBUX 智能人机交互系统中,首先将「零层级交互」的概念引入到车机交互中。如果说 2021 年底我们只能在以奔驰 S 级为代表的少数车型上看到「零层级交互」的设计,那进入 2022 年,越来越多品牌和车型在车机交互上做减法,尝试导航、音乐等常用功能的零层级设计。

(奔驰 S 级提供的「零层级交互」快捷键)

以小鹏 G9 为代表的导航即桌面+浮窗设计,将导航、音乐等常用卡片调整到中控屏幕最左侧,便于驾驶员开车时操作;同时给导航配备的「一键充电站」、「一键回家」等功能,可以不进入二级菜单,在主页通过快捷键完成操作,实现单功能的「零层级交互」。

(对比小鹏 P7 和 G9 的设计,dock 栏移到左侧,对驾驶员操作更友好,浮窗增加一键直达的快捷键)

以 AITO 问界 M7、阿维塔 11 为代表的鸿蒙座舱,则通过桌面自定义 dock 栏将常用功能铺在桌面底部,可以实现「一键播放音乐」等功能。

除了交互层级的简化外,车载应用 UX、UI 设计统一定制成为目前行业内惯例,语音交互深度大同,导航、音乐等应用内可见即可说等功能,也几乎成了如今一款有竞争力的智能座舱的标配。

除了交互体验上的提升外, 对于导航、音乐音频等常用应用,越来越多的品牌也提供了更丰富的选择。 以以往《智能座舱情报局》中对生态应用一贯「克制」的蔚来为例,相比于 2021 年「一个类目一个深度定制化应用」的「默认规则」,2022 年蔚来座舱内同时提供了深度定制化的 QQ 音乐和网易云两种音乐应用,以及爱奇艺、腾讯视频、Bilibili、咪咕视频等多种视频应用;在生态上一贯提供多种选择的理想更是将 BAT 三家导航同时搬上车,让用户能够延续自身在手机上的 App 偏好和使用习惯。

(上图为 2021 年 NIO OS 3.0.0 版本 提供的音乐音频生态,下图为 2022 年 Banyan 1.2.0 版本提供的娱乐生态)

其次, 在座舱低频次需求上依然以提供功能为主,通过尽可能多的选择来优化体验。

要解决「长尾效应」并不容易。面对车载应用定制化上车所需要的时间、精力、开发成本,座舱有限的存储空间和系统内存,以及庞大而众口难调的小众需求,车企注定需要做出取舍。这类需求也交给了更敏捷高效轻量化的上车方式,比如以往行业内常用的车载小场景小程序,比如 2022 年面世的鸿蒙超级桌面。

以腾讯小场景为例,基于微信小程序架构的生态开放平台,上车速度缩短到 1~2 个月,支持跨平台、跨终端、多系统使用,相比于应用定制化上车更「轻量级」。但缩短后的开发时间和成本依然不低。这导致以往类似小场景/小程序的体验差强人意,交互界面和交互逻辑不统一,没有与语音等基础功能打通,很多只提供一级二级菜单的展示功能,更深入的功能依然要转战手机,影响了车机体验的完整性。

2022 年这种情况在部分品牌上得到改善。以宝马 iX3 为例,座舱内小场景的 UX、UI 设计与车机保持了一致,小场景内的每个应用都能通过语音助手调用,功能也更完整,类似「同程旅行」的功能可以完成从酒店查询、房型选择、在线预订的全部流程。

(宝马 iX3 搭载的腾讯小场景中,支持订阅功能,不过支付功能仍需要手机扫码完成)

当然,类似的优化体验,OEM 和供应商都付出了更多的投入。面对小场景解决的低频次需求时,每家 OEM 的投入和策略不同,直接影响了小程序/小场景类应用的体验。

第二类解决座舱生态「长尾效应」的方式是鸿蒙 OS 3.0 提供的超级桌面。超级桌面利用鸿蒙 OS 分布式架构的特性,可以直接将手机桌面搬上。省去了应用上车时定制开发的时间和投入成本后,超级桌面能提供更多小众应用的选择,延续手机上 App 功能的完整性,同时保留了手机上的交互体验。

为什么说超级桌面是解决座舱生态「长尾效应」的利器?

首先要说的是,如果用超级桌面尝试导航、音乐播放等常用应用,得到的体验在如今一众智能座舱中可能只是及格,并不算优越。因为目前车机端导航、音乐等常用应用普遍根据车端场景的需求和交互逻辑深度定制,做了很好的优化。然而超级桌面存在的意义也不在于此,超级桌面的上车并不是为了取代这些高频次车载应用,而是满足那些难以统一上车、千人千面的个性化需求,也就是我们前边定义的座舱生态「长尾效应」。

在解决座舱生态「长尾效应」方面,超级桌面有着得天独厚的优势。

第一,降低了应用上车的门槛,最大程度地丰富了座舱生态。 在以往应用上车的过程中,无论是深度定制的车载应用,还是轻量化的小场景/小程序,上车前 OEM 和开发商通常需要考虑两个问题:车端是否有需要的场景?车端使用率和开发成本之间如何的平衡?不少小众应用在上车前被这两个选择题「劝退」。

超级桌面利用鸿蒙 OS 分布式架构一次开发多端部署的特性,以及直接将手机桌面搬上车的功能,把「是否需要」的选择权交给用户。

超级桌面利用鸿蒙 OS 分布式架构一次开发多端部署的特性,以及直接将手机桌面搬上车的功能,把「是否需要」的选择权交给用户。而鸿蒙系统 1+8+N 的设备布局,也让超级桌面天然拥有有庞大的生态群体。

以第一款搭载超级桌面功能的 AITO 问界 M7 为例,车机内包含定制化车载应用 37 款,覆盖导航音乐等常见场景的需求,而小概率应用需求,则由目前已经能无缝上车 200 多款应用的超级桌面来满足。对于有需求的用户来说,这 200 多款手机上的应用恰好能派上用场;对于暂时没有需求的用户来说,超级桌面并不会占用座舱的算力和内存,不影响日常使用车机的流畅度。

第二,是应用上车后功能完整性得以保存。 处于 App 开发周期、成本以及车载端用户活跃度之间的考量,很多小程序/小场景类的应用只提供一级/二级菜单,订阅类应用只提供浏览功能,订阅、支付需要转到手机上操作。

超级桌面将手机应用直接搬上车,在车机中控屏幕上直接调用手机应用,完成从浏览到订阅、支付的全过程,提供一个应用完整的体验。

第三,交互门槛更低,符合手机操作习惯。 无论是鸿蒙车机还是超级桌面,交互的一大特点就是最大限度地接近手机、平板等移动设备的 UI 设计,超级桌面更是直接把手机应用的布局直接搬上车,几乎完全还原了手机应用界面和交互逻辑,让用惯了手机、平板的用户能够无门槛操作。

当然,竖屏的手机比例在横屏的车机屏幕上并不能完全适配,手机 App 的部分布局和功能设定也不一定完全符合座舱内的场景,依然有需要提升的空间。

第四,是手机车机端内容的延续性,能实现内容的无缝流转。 一直以来,座舱这个第三空间如何与第一、第二空间连接起来就是困扰不少人的问题。除了常规的车家互联等功能外,如何让用户在车上正在进行的导航、正在听的音乐音频、正在进行中的电话会议无缝衔接到车下,也是不少人的需求。在这方面,鸿蒙系统和超级桌面利用系统的优势进行车机、手机、手表等不同设备间的无缝流转。比如 Petal Maps 支持跨应用的手机车机端无缝流转,下车后将车上未完成的导航可以在手机上继续,也能在手机上继续听车上播放的音乐音频。

诚然,现阶段超级桌面在体验上依然有不小的提升空间。 一方面,像前面提到的,手机 App 的界面布局与横屏车机屏幕的适配度存在问题,鸿蒙系统本身自带的分屏功能能在一定程度上缓解这个问题;不过目前超级桌面中各类应用的交互逻辑和界面并不统一,这降低了应用上车门槛,也在一定程度上影响了体验。

另一方面,超级桌面只限于车端和手机端同时采用鸿蒙 OS,鸿蒙自带的分布式架构和庞大的生态群是超级桌面备靠的优势,也在一定程度上限制了在行业内的适用范围。

结语

对于座舱生态来说,过去几年里车企一直在做选择题:大而全,还是少而精,似乎是不可兼得的。随着用户对于生态需求逐渐趋于理性和稳定,随着 OEM 们在生态上的持续投入,以及类似超级桌面这样新功能的上车,座舱生态正在逐渐将「大而精」融合,在向着兼顾数量自由和体验自由的方向发展。